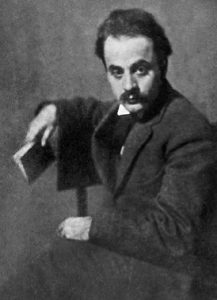

तूफ़ान – ख़लील जिब्रान Arabic Short Story in Hindi

घनी कहानी, छोटी शाखा: ख़लील जिब्रान की कहानी “तूफ़ान” का पहला भाग

घनी कहानी, छोटी शाखा: ख़लील जिब्रान की कहानी “तूफ़ान” का दूसरा भाग

घनी कहानी, छोटी शाखा: ख़लील जिब्रान की कहानी “तूफ़ान” का तीसरा भाग

भाग- 4

(अब तक आपने पढ़ा…तीस वर्ष की उम्र में ही दुनिया को त्यागकर यूसूफ अल-फाख़री ने अपना बसेरा एक निर्जन आश्रम में बना लिया था। उनके विषय में तरह-तरह की बातें प्रचलित थीं लेकिन फिर भी उनकी वास्तविकता से सभी अनजान थे। ऐसे में कहानी के सूत्रधार भी ये जानने का प्रयास करते हैं, एक तूफ़ान में फँसने के कारण उन्हें यूसूफ अल-फाख़री के आश्रम में रुकने का अवसर मिलता है। कुछ समय बाद दोनों की बातें शुरू होती हैं। बातों के बीच यूसूफ अल-फाख़री के रहनसहन को देखकर सूत्रधार को आश्चर्य होता है। इस पर यूसूफ अल-फाख़री कहते हैं कि एकांतवास में रहने का अर्थ सारी चीज़ों का त्याग नहीं है और वो अपने वहाँ रहने की वजह बताते हैं। उनके द्वारा कही बातों से सूत्रधार को ये अंदाज़ा होता है कि यूसूफ अल-फाख़री को समाज के विषय में गहरा ज्ञान है, इस पर वो उन्हें समाज से भागने की बजाए समाज के सुधार की ओर सोचने के लिए कहते हैं। अब आगे…)

वे कुछ सोचते हुए मेरी ओर एकटक देखने लगे और फिर निराश स्वर में बोले- “चिकित्सक सृष्टि के आरम्भ से ही मानव को उनकी अव्यवस्थाओं से मुक्त कराने की चेष्टाएँ करते आ रहे हैं। कुछ चिकित्सकों ने चीरफाड़ का प्रयोग किया और कुछ ने औषधियों का; किन्तु महामारी बुरी तरह फैलती गई। मेरा तो यही विचार है कि रोगी अगर अपनी मैली-कुचैली शैया पर ही पड़े रहने में संतुष्ट रहता और अपनी चिरकालीन व्याधि पर मनन-मात्र करता तो अच्छा होता! लेकिन इसके बदले होता क्या है? जो व्यक्ति भी रोगी मानव से मिलने आता है, अपने ऊपरी लबादे के नीचे से हाथ निकालकर वह रोगी उसी आदमी को गर्दन से पकड़कर ऐसा धर दबाता है कि वह दम तोड़ देता है। हाय यह कैसा अभाग्य है! दुष्ट रोगी अपने चिकित्सक को ही मार डालता है- और फिर अपने नेत्र बन्द करके मन-ही-मन कहता है, ‘वह एक बड़ा चिकित्सक था’ न, भाई न, संसार में कोई भी इस मनुष्यता को लाभ नहीं पहुंचा सकता। बीज बोने वाला कितना भी प्रवीण तथा बुद्धिमान् क्यों न हो शीतकाल में कुछ भी नहीं उगा सकता”

किन्तु मैंने युक्ति दी “मनुष्यों का शीत कभी तो समाप्त होगा ही, फिर सुन्दर वसन्त आयेगा और तब अवश्य ही खेतों में फूल खिलेंगे और फिर से घाटियों में झरने बह निकलेगें”

उनकी भृकुटि तन गई और कड़वे स्वर में उन्होंने कहा, “काश! ईश्वर ने मनुष्य का जीवन जो उसकी परिपूर्ण वृति हैं, वर्ष की भाँति ऋतुओं में बाँट दिया होता! क्या मनुष्यों का कोई भी गिरोह जो, ईश्वर के सत्य और उसकी आत्मा पर विश्वास रखकर जीवित है, इस भूखण्ड पर फिर से जन्म लेना चाहेगा? क्या कभी ऐसा समय आयेगा जब मनुष्य स्थिर होकर दिव्य चेतना में टिक सकेगा, जहाँ दिन के उजाले की उज्जवलता तथा रात्रि की शान्त निस्तब्ध्ता में वह खुश रह सके? क्या मेरा यह सपना कभी सत्य हो पायेगा? अथवा क्या यह सपना तभी सच्चा होगा जब यह धरती मनुष्य के माँस से ढक चुकी होगी और उसके रक्त से भीग चुकी होगी?” Arabic Short Story in Hindi

यूसुफ साहब तब खड़े हो गये और उन्होने आकाश की ओर ऐसे हाथ उठाया, मानों किसी दूसरे संसार की ओर इशारा कर रहे हों और बोले, “नही हो सकता। इस संसार के लिए यह केवल एक सपना है। किंतु मैं अपने लिए इसकी खोज कर रहा हूं। और जो मैं खोज रहा हूँ। वही मेरे हृदय के कोने-कोने में, इन घाटियों में और इन पहाड़ो में व्याप्क है”

उन्होंने अपने उत्तेजित स्वर को और भी ऊँचा करके कहा, “वास्तव में मैं जानता हूं। वह तो मेरे अन्त: करण की चीत्कार है। मैं यहाँ रह रहा हूँ , किंतु मेरे अस्तित्व की गहराइयों में भूख और प्यास भरी हुई है, और अपने हाथों द्वारा बनाये तथा सजाये पात्रों में ही जीवन की मदिरा तथा रोटी लेकर खाने में मुझे आनंद मिलता तथा इसीलिए मैं मनुष्यों के निवास स्थान को छोड़कर यहाँ आया हूँ और अंत तक यहीं रहूँगा”

वे उस कमरे में व्याकुलता से आगे पीछे घूमते रहे और मैं उनके कथन पर विचार करता रहा तथा समाज के गहरे घावों की व्याख्या का अध्ययन करता रहा।

तब मैंने यह कहकर ढंग से एक और चोट की, “मैं आपके विचारों तथा आपकी इच्छाओं का पूर्णत: आदर करता हूँ और आपके एकान्तवास पर मैं श्रद्धा भी करता हूँ और ईर्ष्या भी। किन्तु आपको अपने से अलग करके अभागे राष्ट्र ने काफी नुकसान उठाया है; उसे एक ऐसे समझदार सुधारक की आवश्यकता है, जो कठिनाइयों में उसकी सहायता कर सके और सुप्त चेतना को जगा सके”

उन्होंने धीमे-से अपना सिर हिलाकर कहा, “यह राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्रों की तरह ही है, और यहाँ के लोग भी उन्हीं तत्वों से बने हैं, जिनसें शेष मानव। अंतर है तो मात्र बाह्य आकृतियों का, सो कोई अर्थ ही नहीं रखता। हमारे पूर्वीय राष्टों की वेदना सम्पूर्ण संसार की वेदना है। और जिसे तुम पाश्चात्य सभ्यता कहते हो वह और कुछ नहीं, उन अनेक दुखान्त भ्रामक आभासों का एक और रूप है। Arabic Short Story in Hindi

“पाखण्ड तो सदैव ही पाखण्ड रहेगा, चाहे उसकी उँगलियों को रंग दिया जाए तथा चमकदार बना दिया जाए। यातना कभी न बदलेगी चाहे उसका स्पर्श कितना भी कोमल तथा मधुर क्यों न हो जाए! असत्यता कभी भी सत्यता में परिणत नहीं की जा सकती, चाहे तुम उसे रेशमी कपड़े पहनकर महलों में ही क्यों न बिठा दो। और लालसा कभी संतोष नहीं बन सकती है। रही अनंत ग़ुलामी, चाहे वह सिद्धातों की हो, रीति-रिवाज़ों की हो या इतिहास की हो सदैव ग़ुलामी ही रहेगी, कितना ही वह अपने चेहरे को रंग ले और अपनी आवाज़ को बदल ले। ग़ुलामी अपने डरावने रुप में ग़ुलामी ही रहेगी, तुम चाहें उसे आज़ादी ही कहो ।

“नहीं मेरे भाई, पश्चिम न तो पूर्व से ज़रा भी ऊँचा है और न ज़रा भी नीचा। दोनों में जो अंतर है वह शेर और बब्बर शेर के अंतर से अधिक नहीं है। समाज के बाह्य रुप के परे मैंने एक सर्वोचित और सम्पूर्ण विधान खोज निकाला है, जो सुख-दुख तथा अज्ञान सभी को एक समान बना देता है। वह विधान ने एक जाति का दूसरी से बढ़कर मानता है और न एक को उभारने के लिए दूसरे को गिराने का प्रयत्न करता है”

मैंने विस्मय से कहा, “मनुष्यता का अभिमान झूठा है और उसमें जो कुछ भी है वह सभी निस्सार है।”

उन्होंने जल्दी से कहा, “हाँ, मनुष्यता एक मिथ्या अभिमान है और उसमें जो कुछ भी है, वह सभी मिथ्या है। आविष्कार तथा खोज तो मनुष्य अपने उस समय के मनोरंजन और आराम के लिए करता है, जब वह पूर्णतया थककर हार गया हो। देशीय दूरी को जीतना और समुद्रों पर विजय पाना ऐसा नश्चर फल है जो ने तो आत्मा को संतुष्ट कर सकता है, न हृदय का पोषण तथा उसका विकास ही; क्योंकि वह विजय नितान्त ही अप्राकृतिक है। जिन रचनाओं और सिद्धांतो को मनुष्य कला और ज्ञान कहकर पुकारता है, वे बंधन की उन कड़ियों और सुनहरी ज़ंजीरों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जिन्हें मनुष्य अपने साथ घसीटता चलता है और जिनके चमचमाते प्रतिबिम्बों तथा झनझनाहट से वह प्रसन्न होता रहता है। वास्तव में वे मजबूत पिंजरे मनुष्य ने शताब्दियों पहले बनाना आरंभ किया था कितु तब वह यह न जानता था कि उन्हें वह अन्दर की तरफ़ से बना रहा और शीघ्र ही वह स्वयं बंदी बन जाएगा-हमेशा-हमेशा के लिए। हाँ..हाँ..मनुष्य के कर्म निष्फल हैं और उसके उद्देश्य निरर्थक हैं और इस पृथ्वी पर सभी कुछ निस्सार है।”

वे ज़रा से रूके और फिर धीरे –से बोलते गये, “…और जीवन की इन समस्त निस्सारताओं में केवल एक ही वस्तु है, जिससे आत्मा प्रेम करती हैं जिसे वह चाहती है। एक और अकेली देदीप्यमान वस्तु!”

मैंने कंपित स्वर में पूछा, “वह क्या?”

क्रमशः

घनी कहानी, छोटी शाखा: ख़लील जिब्रान की कहानी “तूफ़ान” का अंतिम भाग

Arabic Short Story in Hindi